輪島塗スピーカーキャビネット

輪島塗スピーカー1号機から23年

元祖輪島塗スピーカー

輪島塗アナログプレーヤーキャビネット

輪島塗スピーカーキャビネットのノウハウをアナログプレーヤーキャビネットに応用

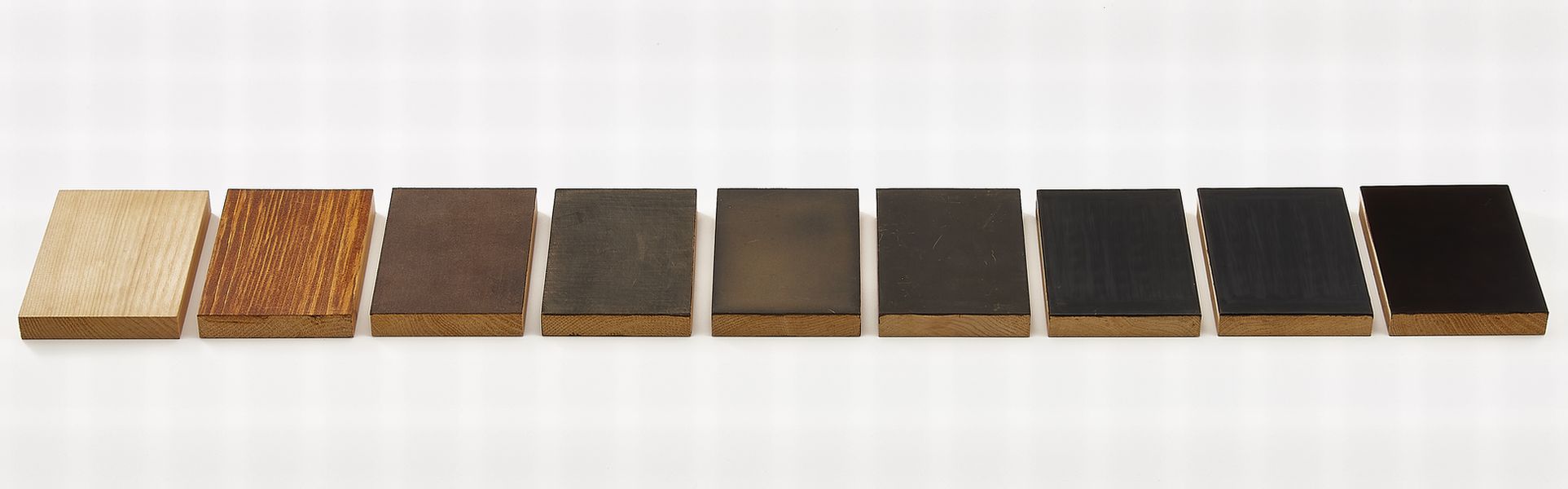

材質・構造

剛性を向上させると共に振動減衰効果を発揮する輪島本堅地

News & Information

- 御心配ありがとうございます御心配ありがとうございます。 無事です。 21日午前中に自主避難し、公民館で一夜を過ごしました。 昨日の午後帰… 続きを読む: 御心配ありがとうございます

- 新潟の皆さんありがとうございました8月14日、15日 新潟市の新潟日報メディアシップ20階イベントスペースで試聴会を開催しました。二日間合わせて… 続きを読む: 新潟の皆さんありがとうございました

- 新潟日報メディアシップ 輪島塗アナログプレーヤー試聴会新潟市で輪島塗キャビネットに換装、外部電源トランス化したKP-9010の試聴会を開催します。 会場 新潟日報メ… 続きを読む: 新潟日報メディアシップ 輪島塗アナログプレーヤー試聴会

- 無傷で・・・・先日 輪島工房長屋の職員の方から 連絡を頂きました。 輪島工房長屋に展示されている輪島塗キャビネット換装KP-… 続きを読む: 無傷で・・・・

- 御心配ありがとうございます御客様 オーディオ関係者の皆様 漆工・木工関係者の皆様 報道機関の皆様、そして このブログを御覧の皆様御心配あ… 続きを読む: 御心配ありがとうございます